Beobachtungen zu Fruits of Life, Tanzzyklus 2, 22. – 23. Februar 2025 in der Lokremise in St. Gallen

von Johannes Lothar Schröder

Das Eröffnungsritual Préparations aux urgences von Veronika Fischer machte klar, dass die Alten schon deshalb auf Bühnen mit anwesend sind, weil sie in nahezu Jedem und Jeder Spuren hinterlassen haben. Fischer zog eine Anzahl von Gegenständen hervor, benannte sie und empfahl: „Packe alles in ein bis drei hölzerne Zigarrenkisten und verwahre diese für Notfälle jederzeit griffbereit ganz hinten in deiner Wäscheschublade.“ Wer kennt nicht die magischen Qualitäten der Erinnerungsstücke, die sich im Laufe eines Lebens ansammeln. Sie sind Nothelfer und Refugium der Identität, weil sie die das Gedenken an ihre Fundorte und die Begleitumstände ihres ersten Auftauchens wachhalten oder als Gaben oder gar Beutestücke mit wichtigen Personen und Ausnahmezuständen verbunden sind.

Annäherungen und Kämpfe (22. Februar)

Renee Schmalz tanzte zum Gesang von Gabriella Gombas und zur Musik von Jonas Ruedi am Bandoneon. Der Siebte Tag spielte auf die Schöpfungsgeschichte an, die Bibelleser lehrt, wie notwendig und zugleich vergänglich Zufriedenheit über Geschaffenes ist. Gerade Performer*innen wissen, dass paradiesische Zustände im wirklichen Leben eine Momentaufnahme bleiben. Vielleicht hatte Gott Schuldgefühle, als er sah, wie sich Adam und Eva benommen haben.

Foto: Veranstalter

Der Tänzer war äußerlich ein von den Klängen inspirierter alter Mensch. Sängerin und Musikant lockten ihn aus der Reserve, trieben ihn zu Taten, verführten ihn zum Geckentum und zwangen ihn zum Nachdenken. Halbnackt war der vom Leben gezeichnete Körper nicht zu verbergen. Ohne Hilfsmittel war er auf seine Körpersprache zurückgeworfen, wie es die anscheinend „ewigen Gesten“ andeuteten, die nicht allein Michelangelo im Jüngsten Gericht darzustellen versuchte. Auch tänzerische Praktiken wie Butoh vollziehen solche Gesten der auf die Welt geworfenen Menschen variierend nach. Isoliert gesehen, sind sie so tragisch wie lächerlich, so ernst wie beschämend, so verzweifelt wie befreiend. Die Fixierungen, die im Kunstwerk vorgenommen werden, bleiben immer auch eine Fessel, die wie ein Korsett wirkt, solange die Chancen, sich durch Varianten und neue Erfindungen von den Vorgaben zu befreien, nicht ergriffen werden. Es heißt also „sein Feld beackern“, damit es neue Früchte hervorzubringen kann.

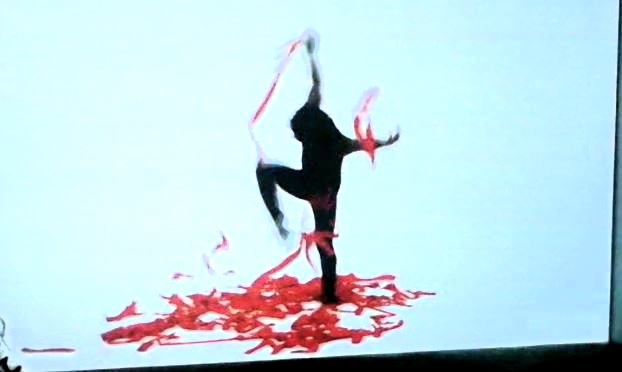

Mit tänzerischen, schauspielerischen und gelegentlich an Wrestling erinnernden Sequenzen traten delta RA`i und Julia Frank in Stirb und werde im Anthropozän gegeneinander an. Beide belauerten sich, bis im Laufe der Performance der Wettbewerb eskalierte, in dem beide sich wechselseitig zunächst in Scharmützel und dann in Gefechte verwickelten.

Foto: Veranstalter

Dabei variierte der Darsteller seine Mimik, so dass Gefühlsregungen wie Trotz, Verzweiflung, Resignation, Freude, Genugtuung, Niedergeschlagenheit oder Kampfeslust erkennen ließen, wie ihm zumute war. Rempler, Ringen und Schubsen führen zu Rückzügen und Neuaufstellungen, nach denen beide mit neuen Kräften und geändertem Repertoire bestmöglich agierten, bis am Ende die Performerin resolut zu Werke ging. Sie drückte das Gesicht des Mannes beherzt in eine Fruchtschale drückte, so dass es ihn die Nase verbog und das Obst zerbarst. Voll mit malträtiertem Obst verwandelte sich die Schale in eine Blutschale.

Während sich in den beiden zunächst besprochenen Performances das in Dominanz, Geschicklichkeit, Nachgiebigkeit oder Durchsetzungskraft liegende Konfliktpotential von Beziehungen gestisch und tänzerisch entfaltete oder theatralisch und physisch bis zur Eskalation gesteigert wurde, ging das Duo Hanna Schoensee und Wilma Vesseur äußerst behutsamen miteinander um.

Um ihr Thema Folds & Rimpels darzustellen, brachten beide Tänzerinnen Material ins Spiel, dem sie darstellerische Qualitäten verliehen. Koordiniert gingen beide, die auf dem Saalboden bereitliegenden Planen an. Sie ergriffen die Säume und schritten mit ihnen voran, was die Luft in ein Darunter und Darüber teilte, wodurch sich die Stoffe aufblähten und eine Weile schwebten, bis die Wölbungen in sich zusammenfielen und der Stoff absinkend Falten schlug. Die Dynamik, mit der die im Packen angelieferten Planen entfaltet wurden und wie die Dünung am Strand sich erhob, bis sie krisselig auf den Boden sank, erinnerte an lebenslange Veränderungen der Haut, die sich hier im Zeitraffer einer Metapher gleich plastisch veränderte. Die Symbolik der Plane, die eine hohe Welle schlug, entlastete die performenden Körper, weil sich in den Bewegungen des Stoffes eine hauptsächliche Aussage zum Thema des Festivals lesen ließ.

Tiefe Schichten erkunden (23. Februar)

Beim Betreten des Saals zur Performance Metamorphosen von Anna von Siebenthal erblickten die Zuschauer eine geschwungene Mauer aus aufeinander gestellten rotbraunen Kunststoffblumentöpfen. Durch einen der Töpfe ließ die Performerin Sand auf den Boden rinnen. Das geschah wie ein Suchen auch im Sinne eines Orakels. Wir wissen nicht, was sie erforschte, als sie den Bahnen des Sandes nachging und die Wand aus Töpfen in einer ihrer energischen Drehungen einriss. Das Aufsammeln und Zusammenstecken der Töpfe ließ Teilstücke einer Säule aufwachsen, die ihre Körpergröße schließlich überstieg. Tanzend bewegt verwandelte von Siebental den Stapel in eine Schlange. Nachdem ihr durch immer grenzwertigere Biegungen ein Eigenleben verliehen wurde, fanden beide Enden mit einer kühnen Wendung zueinander, so dass sich die gebogene Säule zu einem Kreis schloß. Es entstand das Symbol einer sich selbst verzehrenden Schlange, die für die sich permanent erneuernde Zeit steht.

Anna von Siebenthal: Metamorphosen, Foto: Autor, VG Bild-Kunst, Bonn 2025

„Ich freue mich auf die Rente, damit die Geldsorgen endlich aufhören.“, sagte Robert Steijn. Als weltweit tätiger Performer weiß er, was es bedeutete, über Jahrzehnte mit schwankenden Einnahmen materiell zu bestehen. Für seine Aktion zog er Relikte aus dem kleinen Gepäck eines Weltreisenden und Wanderers zwischen unterschiedlichen Kulturen und Milieus. Hell und leise wie ein Windspiel erklangen die auf eine Kette gereihten zarten Knochen. Der Titel seiner Performance Hölzerne Schultern wurde begreifbar, als er mit einem Hilfsgeist in Gestalt einer Puppe mit Armen aus Ästen gestikulierte und ihn die Geschichte der Heilung eines Schulterbruchs moderieren ließ. Als weitere Requisiten drapierte er eine goldene Folie und eine weiße bestickte Decke als Symbole für Sonne und Mond auf dem Boden. Mit kosmischen Symbolen rückte er seine Aktionen in einen magischen Kontext, der dem archaischen Wissen entstammt.

In St. Gallen und später in Amsterdam, wo Steijn heute lebt, muss sich bewähren, was als immaterielles Erbe die Widerstandskraft der mexikanischen Waldbewohnern stärkt. Dieser Dialog mit dem Archaischen ist eine Utopie seit den Anfängen der Performancekunst und macht deutlich, dass Alter und Früchte des Lebens weit über die Vergangenheit eines individuellen Lebens hinaus und in eine Zukunft hinein reichen.

Robert Steijn, Hölzerne Schultern, Foto: Autor, VG Bild-Kunst, Bonn 2025

Das Projekt Dance me to the end brachte Gisa Frank, Angela Stöcklin, Jeanette Engler, Tina Mantel, Anna Huber, Ivan Wolfe, Katharina Vogel und Angelika Ächter zusammen. Diese Tänzer*innen schöpften aus ihrer langen Tanzpraxis und schafften in acht Sequenzen spielerische Momente von Übereinstimmung und Dissonanz, von Entgegenkommen und Aufeinanderprallen, Tragen und Abwerfen, Einschluss und Ausschluss. Das Produkt gegenseitiger Herausforderungen vervielfachte die individuelle Präsenz zu einer Choreografie des Atmens. Sich ausdehnend und zusammenziehend formierten sich die acht tanzenden Individuen zu unerwarteten Konstellationen, bis die individuelle Dynamik sie wieder auseinandertrieb.

Dance me to the End, Foto: Autor, VG Bild-Kunst, Bonn 2025

Gesten und Bewegung als Folge von Schichtungen verstehen

Zusammenfassend lohnt es sich, noch einmal auf die Vorstellung von Schichtungen als eine Folge von Ablagerungen zurückzukommen. Wovon in der Geologie im materiellen Sinne geredet wird, kann auch wie in der Informatik oder Soziologie als konzeptuelle Dimension, nämlich als Stratifikation, gedacht werden. Wie im Gestein die Schichtungen Informationen über die Erdzeitalter in sich tragen, so stellt man sich die Erinnerung als Summe von Ablagerungen aus Erfahrungen im Gewebe des Gehirns, an den Nerven und anderer Körperfasern vor, die so als Speicher das Erlebte, Nachgeahmte und Geübte vorhalten. Hier sind zeitlich und plastisch Möglichkeiten von vielfältigen Äußerungsmöglichkeiten auf Abruf vorhanden, die es uns erlauben, spontan auf schon vorhandene Erfahrungen zurückzugreifen. Sie bilden ein Band zwischen uns und unseren Vorfahren und Vorläufern, das bis in die Gegenwart reicht, um in die Zukunft zu wirken. Die Performances des Festivals in der Lokremise in St. Gallen hätten dann solche Schichten, die sich im Laufe des Älterwerdens an Gesten, Ritualen, Bewegungen, Haltungen, Kommunikationsweisen etc., abgelagert haben, erkundet.

Anmerkungen und Literatur

Die Verschriftlichung der Eindrücke des Autors folgt nicht in allen Punkten dem Programm der beiden Festivaltage.

Hans Peter Duerr: Sedna oder die Liebe zum Leben, (Suhrkamp) Frankfurt am Main 1984

Richard Schechner: The Future of Ritual, (Routledge) London 1994

Richard Schechner: Theaterantropologie. Spiel und Ritual im Kulturvergleich, (Rowohlt) Reinbek bei Hamburg 1990

Fruits of Life. Das Alter und der Tanz, hg. von Renee Schmalz und Gabriella Gombas, (ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ) Diessenhofen 2024

The Aging Body in Dance, ed. by Nanako Nakajima and Gabriele Brandstetter, (Routledge) Abingdon 2017