Ein knappes und erhellendes Licht auf die Umstände, von denen Trump profitieren konnte, gab Saskia Sassen in einen Leserbrief an die SZ (10. Nov. 2016). Nicht nur Sassen macht die abgehängten und gedemütigten Verlierer des technologischen Wandels und der neoliberalen Politik als diejenigen aus, die ihr Schicksal ausgerechnet in die Hände eine Milliardärs gelegt haben, der bisher nicht als Wohltäter in Erscheinung getreten ist.

Eine Passage aus den Geschichtsphilosophischen Thesen von Walter Benjamin machte mich auf einen blinden Fleck in der bisherigen Diskussion um den zunehmenden Populismus aufmerksam. Es geht um den Zorn der Menschen und ihr Unbehagen, die sich zunehmend in Hass verwandelt haben. Benjamin gab angesichts der Kämpfe infolge der Wirtschaftskrise in den 1920er Jahren zu bedenken, dass im Kampfeswillen der Arbeiter auch Rache zu erkennen sei. Er schrieb, dass in jedem der Kämpfer auch die Demütigungen und Erniedrigungen mitschwingen würden, die allen Generationen der abhängig Arbeitenden bis heute angetan worden sind. In der These XII heißt es: „Das Subjekt historischer Erkenntnis ist die kämpfende, unterdrückte Klasse selbst. Bei Marx tritt sie als die letzte geknechtete, als die rächende Klasse auf, die das Werk der Befreiung im Namen von Generationen Geschlagener zu Ende führt.“

Die Rachefaust des Donald Trump

Hinsichtlich des aus der Geschichte wirkenden Motivs aktuellen Handelns wendet sich Benjamin auch gegen den sozialdemokratischen Irrtum, dass die Arbeiterschaft im Namen des Fortschritts kämpfen würde. Diese Kritik zur Kenntnis nehmend, kann man sagen, dass linker Fortschrittsglaube es erschwert, die Richtung zu erkennen, in die sich die versprengten Reste der Arbeiterklasse in der post-industriellen Staaten heute bewegen. Wenn man unterstellt, dass auch Rache ein Motiv für die Wahl eines populistischen Wahlkämpfers gewesen ist, so würde besser zu verstehen sein, warum gegen den Fortschritt gerichtete Wahlversprechen nicht nur in Amerika ziehen. Während Ronald Reagan noch den sowjetischen Präsidenten Gorbatschow aufforderte die Mauer in Berlin niederzureißen und das Brandenburger Tor zu öffnen, stößt Trump mit der Forderung eines Mauerbaus an der mexikanischen Grenze auf Begeisterung. Andererseits bleibt es rätselhaft, welche Vorteile sich die Abgehängten von einer in Aussicht gestellten Steuersenkung für Reiche versprechen?

Als Benjamin der Arbeiterbewegung – freilich unter ganz anderen Bedingungen als sie heute gegeben sind – das Engagement für den Fortschritt bestritt, fand er die drastische Metapher der Revolution als Notbremse in einem zu schnell fahrendem Zug. Dieses Sinnbild ist bis heute bestechend, weil es die Abneigung gegen technologische und politische Entwicklungen verständlich macht, die die Globalisierung fördern. Doch wenn der Kandidat, den ein Großteil von Arbeitern, Arbeitslosen und prekär Beschäftigten gewählt haben, schon als Unternehmer besonders stark von dieser Entwicklung profitiert hat, indem er für seine Bauvorhaben Stahl und Aluminium aus China importierte, ist diese Entscheidung zutiefst irrational, denn die Bauten des Unternehmers Trump brachte keinem Stahlwerker aus Pennsylvania auch nur einen Penny. Es wäre zu ironisch, das Motiv der Solidarität mit chinesischen Stahlarbeitern auch nur zu erwägen, denn es steht zu bezweifeln, dass den ehemaligen Stahlarbeitern des „rustbelt“ oder Trump die Arbeitsbedingungen in chinesischen Stahlwerken ein Kümmernis sein würde. Die irrationale Entscheidung ist aber durch Hass und Rachegefühle zu erklären, die der Wahlkämpfer Trump geschickt angestachelt hat. Vielleicht aber hat Trump als junger Mann die Armen und Deklassierten beobachten können, die in den Mietskasernen seines Vaters leben mussten, weil auch damals schon jede Krise neue Deklassierte produziert hatte. Dort erfuhr er, wie diese Menschen denken und fühlen, was ihm sicher geholfen hat, wirkungsvoll die politischen Wünsche und Vorstellungen der heute von Krisen geschüttelten Generation zu erkennen und für sich zu nutzen. Die ausgeliehene gehobene Faust, die er immer wieder zeigte, weist in diese Richtung. So ging das sinnentleerte Pathos dieser Geste als routinierter Angriff auf das Establishment durch, ohne dass es als Schmierenkommödie beanstandet wurde.

Deutsche im Spiegel der USA

Die aktuellen Entwicklungen in den USA sind ein Anlass, erneut über unseren wichtigsten Verbündeten außerhalb Europas nachzudenken; denn die Vereinigten Staaten und ihre Bewohner sind immer auch ein Spiegel gewesen, der uns in Europa auffordert, uns anzuschauen und über uns selbst nachzudenken.

Out-Laws, Homines sacri und Das Kapital

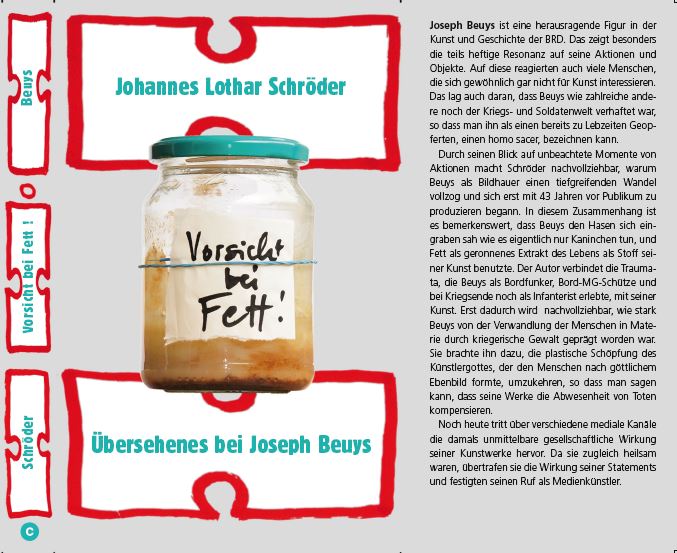

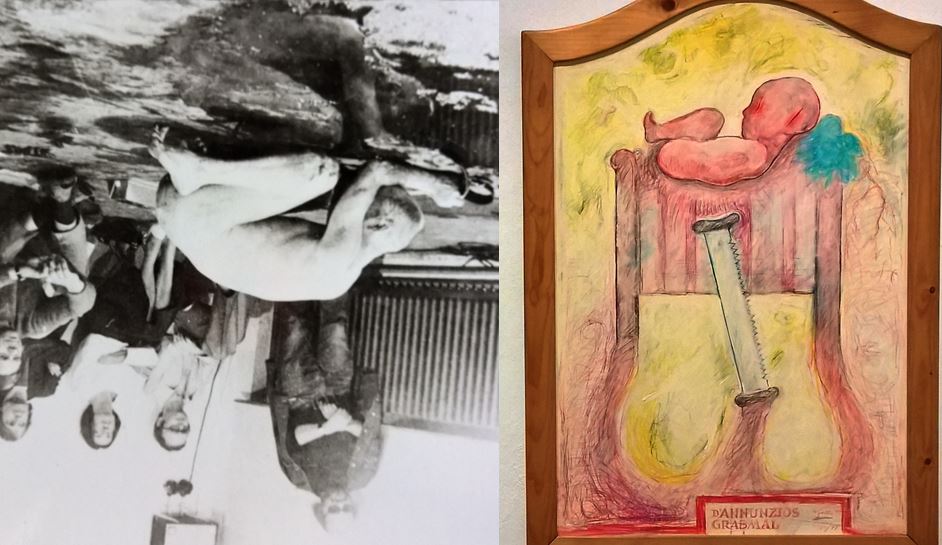

Nach der Wahl Donald Trumps zum 45. Präsidenten der USA biete ich den Text über Joseph Beuys und John Dillinger noch einmal in der überarbeiteten Form, wie sie jetzt im Buch „Vorsicht bei Fett!“ (S. 246-257) steht, nächstfolgend zur Lektüre an. Diese überarbeitete und nun in den Kontext von „Homines sacri“ (Kap. VI) eingebundene Version ging aus der Version des Textes vom 22. Januar 2016 (s.u.) hervor. Mit der Aktion vor dem Biograph-Kino in Chicago am 14. Januar 1974 fand Beuys in der Figur des Dillinger eine Möglichkeit, sein Verhältnis zu den vormaligen Feinden und jetzigen Verbündeten neu zu bestimmen und über sein Verhältnis zu den Einwanderern aus Europa auf dem „Neuen Kontinent“ nachzudenken. Diese Perspektive macht diesen Abschnitt auch heute noch aktuell, zumal die Frage der Schuld angesprochen wird, die in der Ausstellung „Das Kapital“ in einem eigenständigen Kapitel behandelt wird. Das gleichnamige Werk von Beuys wurde von dem Kunstsammler Erich Marx für den Hamburger Bahnhof erworben und ist nun dauerhaft in Berlin zu sehen.