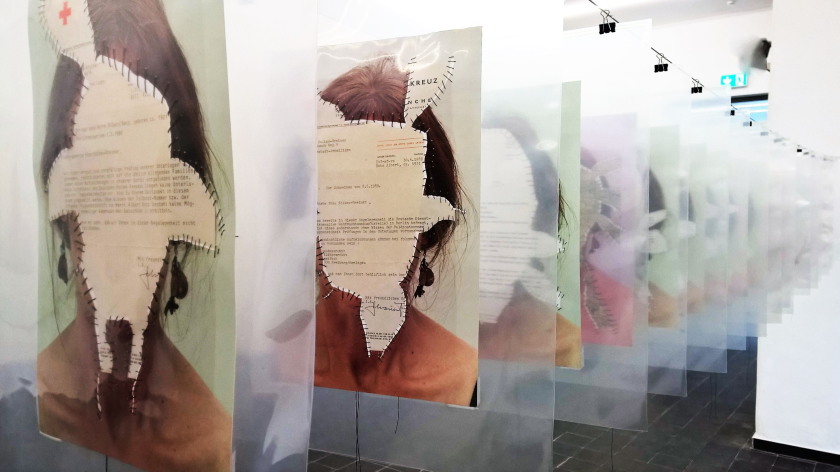

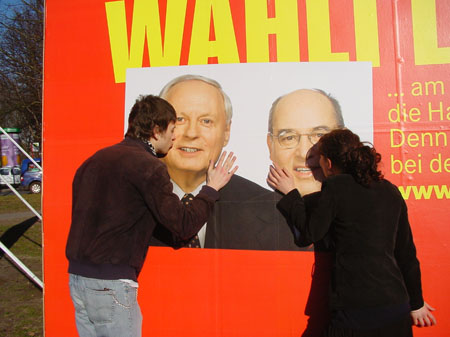

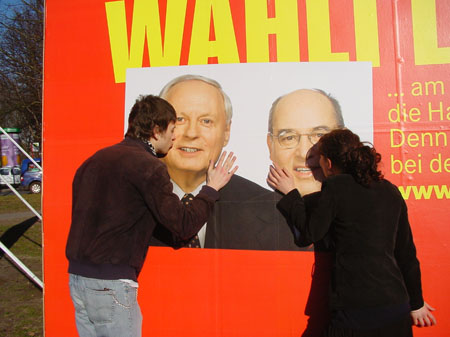

Während des Wahlkampfs vor den Wahlen zur Hamburgischen Bürgerschaft 2008 forderte der Hamburger Künstler Christian 3Rooosen Freunde und Kollegen auf, mit „Politikern zu schmusen“. Das bedeutete für alle, die mitmachten, mit Plakaten, die eigentlich für eine Fernbetrachtung gestaltet werden, auf Tuchfühlung zu gehen, eventuell das Plakat zu umarmen und die Oberfläche zu streicheln, mit dem Gesicht zu berühren oder zu küssen. Damit durchbrachen die Akteure die Distanz zu den Gegenständen, die den öffentlichen Raum zeitweise möblieren. So erlangten sie symbolisch eine Nähe zu prominenten Politikern, die selbst bei öffentlichen Auftritten durch Sicherheitsvorkehrungen und Personenschutzleute vom Publikum abgeschottet werden.

Foto: 3Rooosen

Die Intervention drehte diese Distanz in ihr Gegenteil, indem Umarmungen, Streicheleinheiten und Küsse eine intime Begegnung mit den Bildträgern herbeiführten, wobei die dabei entstandenen Videos und Fotos der Aktion das Trennende, das auf den Plakaten durch die von der Wirklichkeit abweichenden Größenverhältnisse gegeben ist, zusätzlich abschwächten. Deshalb scheinen die real schwer unüberbrückbaren Schranken mittels der Dokumente der Aktionen auf einer visuellen Ebene ebenso nachhaltig durchbrochen worden zu sein wie zuvor durch die Aktion.

Populisten suchen Nähe

Street-Art und Graffiti-Künstler arbeiten ähnlich, doch zielen sie auf ein sichtbares visuelles Ergebnis ihrer Intervention ab, wogegen 3Rooosen gerade erreichen will, dass die von ihm inszenierten Performances als Interventionen im öffentlichen Raum live gesehen werden. Insofern ist es durchaus folgerichtig, dass er als Aktionskünstler die Videos erst jetzt – also 8 Jahre nach der Aktion – auf YouTube gestellt hat.

https://www.youtube.com/watch?v=6kdwmNKE3yM

3Rooosen empfiehlt dazu folgende Musik zu laden:

https://www.youtube.com/watch?v=2bsdkj_JkYs

Was also aus Sicht der Live-Art nicht so bedeutend sein mag, trifft dagegen in den sozialen Medien in Zeiten des wachsenden Populismus auf einen aktuellen Kontext. Populisten reagieren ja auch auf eine gefühlte Entfernung von gewählten Volksvertretern. Sie unterstellen ihnen pauschal Ahnungslosigkeit sowie Abhängigkeit von einflussreichen Geldgebern und Beratern und reagieren mit der in den sozialen Medien praktizierten Distanzlosigkeit, die sich bei realen Begegnungen im öffentlichen Raum gar nicht so respektlos entfalten könnte. Da Politiker physisch nicht leicht erreichbar sind, erzeugt die dadurch gegebene Distanz einen emotionalen Überschuss, der bei manchen Menschen schon in Wut und Hass umgeschlagen ist, wie die Angriffe auf Oskar Lafontaine, Wolfgang Schäuble und Henriette Reker bezeugen.

Schmusen mit Politikern, courtesy 3Rooosen

Populisten nutzen die mangelnde Nähe zwischen Profipolitikern und Wählern und geben sich kumpelhaft sowie durch markige Sprüche scheinbar volksnah. Dank des permanenten und massenhaften Austauschs von einfachen Erfolgsrezepten in den sozialen Medien sind viele dieser Volkstribunen überzeugt, dass sie den Schlüssel für die Lösung komplizierter Probleme hätten. Sie bemerken dabei nicht, dass ihre Ideen selbst auf die Distanz zurückzuführen ist, in der sie sich zu aktiven Politikern sehen, von denen sie naiverweise annehmen, diese hätten das anscheinend Offensichtliche noch nicht bemerkt.

Nähe als Illusion

Dieses Spiel mit Erreichbarkeit zwischen Publikum und Politikern setzte 3Rooosen durch seine Aktion auf eine bemerkenswerte Weise in Szene. Er ließ die Plakate für seine Protagonisten zu lebendigen Symbolträgern werden und überwand die Distanz zu den Abgebildeten durch eine offen vorgetragene Illusionslosigkeit. Jeder weiß, dass die Bilder nicht mit den Abgebildeten identisch sind, doch gelangen die Personen auf der medialen Ebene der Abbildung zueinander. Anders als in der Life-Aktion sind die Protagonisten des Künstlers auf dem Video ebenfalls zweidimensionale Abbilder und erlangen so dieselbe mediale Präsenz wie die Politiker.

Da 3Rooosen als Künstler auf seinem Feld, also der Herstellung von Illusionen arbeitet, erzeugte er den direkten Umgang mit dem Medium im Sinne von McLuhan, der das Medium als die Botschaft definierte. Dabei geht es nicht um den Glauben an die Beeinflussung des Publikums, sondern die unmittelbare eigene Aktion als konkrete Beeinflussung von Zuschauern und Mitwirkenden, wodurch 3Roosen eine überraschende Nähe zu den scheinbar so entrückten Politikern erreichte, die gerade heute wieder ins Bewusstsein rückt, obwohl viele Zeitgenossen vor lauter Wischen auf der glatten Smart-Phone-Oberfläche vergessen haben: Politiker sind zwar austauschbar aber konkret handelnd. Die zeitversetzte Veröffentlichung der 8 Jahre alten Videos zeigt fast schon vergessene Politiker auf den Plakaten und verdeutlicht, wie schnelllebig politische Kampagnen sind. Dagegen ist es frappierend zu erleben, dass die Plakate von Politikern tatsächlich eine Nähe herstellen können. Deshalb kann die Auseinandersetzung mit der symbolischen Ebene gerade der populistischen Suche nach Nähe und Direktheit, die auch einer falsch verstandenen Performance-Art unterstellt wird, entgegenwirken.

Der Umgang mit Performance-Art, die oftmals mit dem Authentischen spielt, aber selten ihre Wirkung daraus bezieht, kann heute helfen, den Irrglauben zu erschüttern, mit dem in den Medien und unter Veranstaltern kokettiert wird, um Performances als Besonderheit aller möglichen Aufführungstypen anzupreisen. Ein jüngstes Beispiel ist die in diesem Monat gesendete dreiteilige Produktion von ZDF und 3SAT über Performances, in der wider besseres Wissen z.B. die Legende von der Heilung des verletzten Jagdfliegers Beuys durch Krimtataren als Tatsache kolportiert wird. Dagegen ist es geradezu lehrstückhaft, wie 3Rooosen in seiner neueren Performance „Bilder singen“ vor leeren Leinwänden den Inhalt eines Bildes singt, um die Illusion eines Inhalts durch eine Performance aufzurufen (über den obigen YouTube-link einfach zu erreichen). Hierdurch wird das Bild unmissverständlich als ein suggerierbares individuelles Resultat der Vorstellungskraft beschworen.