Im Dezember 1941 begann der deutsche Angriff auf die Festung Sewastopol (Das frühere griechische Chersones auf der Halbinsel Krim, das unter byzantinischer Herrschaft zur Stadt des Sebastian wurde, eroberten die Truppen des russischen Zaren 1783.) Eine Erwähnung der Schlacht um die damals bedeutendste Seefestung zum 75. Jahrestag an dieser Stelle ist für den Autor auch wegen eines kunsthistorisch relevanten Umstands von Bedeutung.

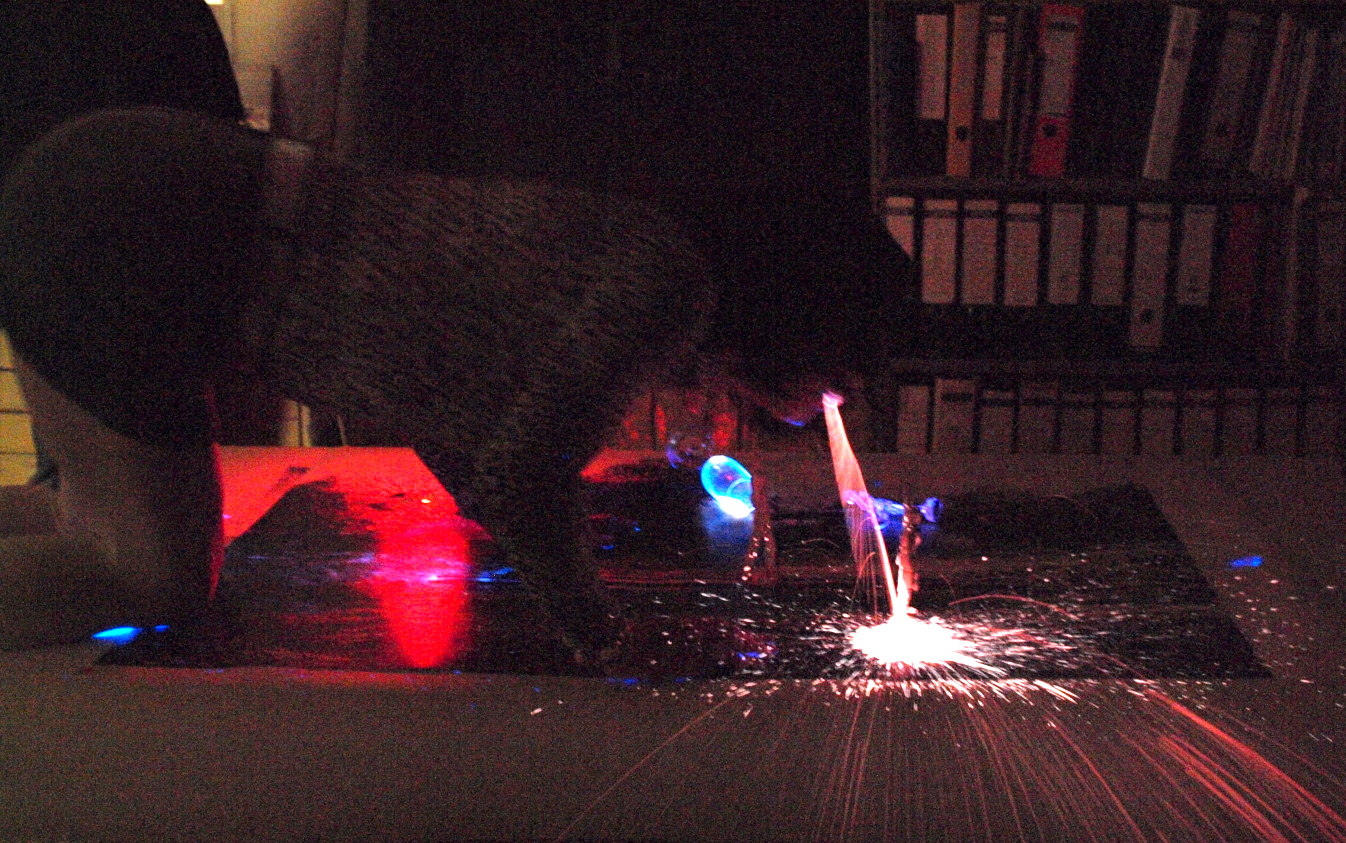

Stuka (JU 78) In der Pilotenkanzel sieht man vorne den Piloten und den Bordfunker nach hinten blickend vor dem Maschinengewehr. Illustration vom Autor

Zum ersten ereignete sich im weiteren Verlauf dieses Angriffs die Feuertaufe von Joseph Beuys, der als Funker und Schütze am Bord-Maschinen-Gewehr auf einem Sturzkampfbomber vom Typ JU 87 seinen Dienst verrichtete. In seiner 1965 veröffentlichten Biographie, die er Lebenslauf Werklauf nannte, ordnete er dem Jahr 1942 seine 19. Ausstellung zu, die er „Sewastopol Ausstellung während des Abfangens einer JU 87“ betitelte. Dabei kann es sich nicht um das Abfangen eines Flugzeugs durch Abfangjäger handeln, weil einen Abschuss in einer Schlacht kaum überlebt hätte, sondern um das Abfangen des Sturzkampfbombers aus dem Sturzflug unter Einsatzbedingungen – also den Übergang in den Steigflug und die Flucht, die die Maschine außer Reichweite der gegnerischen Flugabwehr bringen musste.

Eine zweite mir bekannte Person, Josef Prior, wie Beuys 1921 geboren, erlebte die Zerstörung von Sewastopol aus der Sicht eines Artilleristen. Er wurde als Sohn eines Bauern zur Artillerie eingezogen, weil er mit Pferden umgehen konnte, von denen allein die deutsche Wehrmacht während des Zweiten Weltkriegs 2,8 Millionen einsetzte. Jede der Batterien eines Artillerieregiments benötigte bis zu 180 Pferde. Allein eine Haubitze vom Kaliber 10,5 cm, für die Prior zuständig war, wurde von sechs Pferden gezogen. Nachdem seine Einheit im August 1941 mit dem Zug über Prag und durch die Ukraine an die Ostfront verlegt worden war, gelangte er mit der 11. Armee auf die Krim, wo er an den Angriffen auf Feodossija, Kertsch und Simferopol beteiligt war, um auch gegen Sewastopol eingesetzt zu werden. Darüber schrieb er: „Während des ganzen Winters lag Sewastopol unter »Feuerzauber«. Ununterbrochen hämmerten unsere Artillerie und Stukas auf die Stadt ein. Sewastopol, das als die stärkste Seefestung der Welt galt, erwies sich mit ihren unterirdischen Befestigungsanlagen wirklich als solche.“[1] Der Kampf um die Stadt dauerte bis zur Einnahme am 4. Juli 1942 ganze sieben Monate und man kann sich gut vorstellen, wie häufig die Maschine, in der Beuys Dienst tat, besonders in der Zeit der konzentrierten Angriffe von Mai bis Juni 1942 starten musste, um jedes Mal eine zerstörerische Fracht von bis zu 500 kg Bomben und Granaten auf die Festung zu werfen.

Der Bauer, der zwar viele der Geschützpferde, die er pflegen und füttern musste, damit sie die schwere und gefährliche Arbeit verrichten konnten, durch Gegenangriffe verlor, hat häufig über seine Erfahrungen gesprochen und auch in einem Buch über Pferde im Landkreis Brilon seine Kriegserfahrungen kundgetan. Nicht so der spätere Künstler Beuys, der zumeist über den Krieg schwieg. Wahrscheinlich lag es daran, dass letzterer dem Werk der Zerstörung so nah kam, wie kaum sonst einer der Angreifer. Rücken an Rücken mit dem Piloten sitzend, konnte er nach hinten aus der Maschine blicken und hatte im Steigflug den besten Blick auf die Wirkung der soeben abgeworfenen Bomben und Granaten. Bei den Luftangriffen auf Sewastopol setzte man die Stukas allerdings erst 1942 ein, um zunächst mit der Artillerie die Flaktürme und andere Flugabwehrein-richtungen der Festung auszuschalten, damit die Angriffe aus der Luft nicht mehr durch Flugabwehrfeuer gefährdet wurden.

Im Hinblick auf die spätere Berufswahl hatte das Zertrümmern der Festung für den Künstler Beuys auch bildhauerische Qualitäten, denn es handelte sich um das Ab- und Herausschlagen von Material aus einer mächtigen Architektur auf einer weitläufigen unterirdischen Konstruktion. Diesen Aspekt bringt die Beschreibung von Prior an den Tag, denn er teilt dem Leser mit, dass er die Geräusche in Verbindung mit dem explosiven Abtragen der Festungsgebäude als ein „Hämmern“ empfand. Die Erfahrung, die in dieser Metapher eingefangen wurde, ist möglicherweise maßgeblich dafür gewesen, das Beuys sich abgesehen von wenigen Objekten, die z.B. aus Holz herausgeschlagen worden sind, für plastische Verfahren und überwiegend weiche Materialien zur Herstellung seiner Werke entschieden hat.

Johannes Lothar Schröder

Anmerkung:

[1] Peter Becker: Leute und Pferde im Kreis Brilon, Podszun Brilon 1998, S. 113-116,

S. 114