POLITICAL AFFAIRS – LANGUAGE IS NOT INNOCENT im Kunstverein in Hamburg

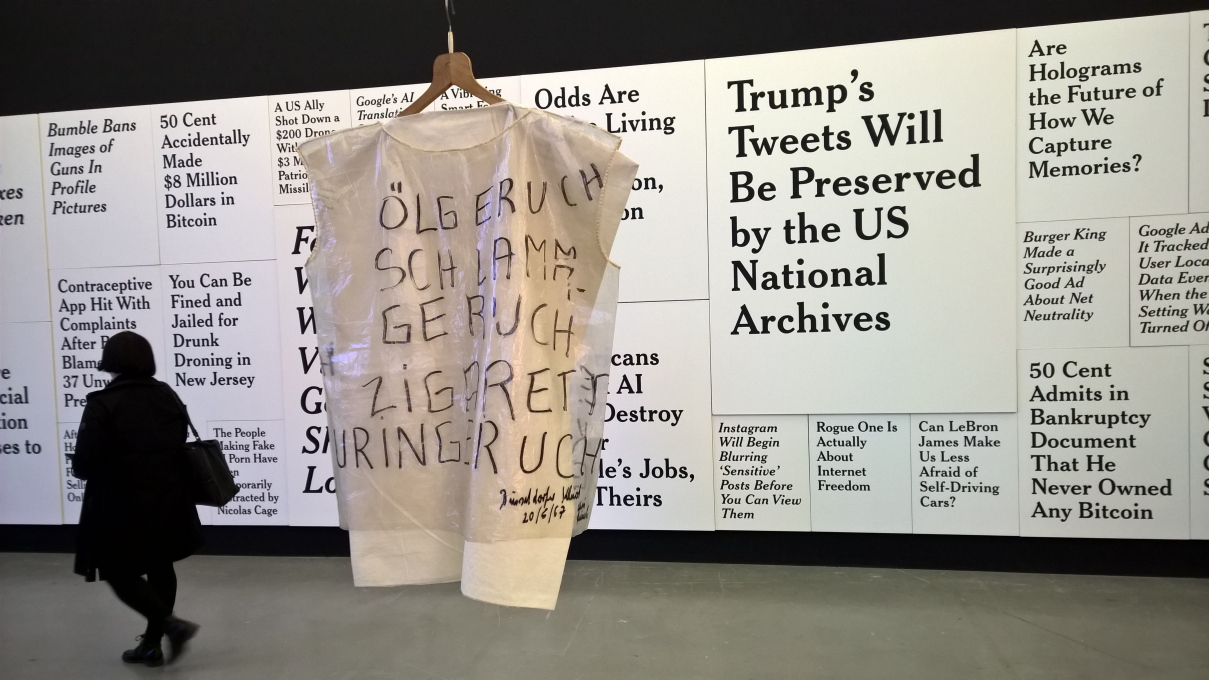

Eine ambitionierte Ausstellung über die Einmischungen von Künstlern in politische Angelegenheiten verheißt der Titel, doch mahnt er zugleich vor der Tücke belasteter Wörter. Dabei ist es nicht so, dass Bildende Kunst unpolitisch wäre, doch gilt der Glaube, Ausgesprochenes führe zu mehr Ausdrücklichkeit. Die Überwindung des Analphabetismus half Künstlern dabei, die sprachliche Ebene einzubeziehen, doch leiden heute viele der expliziten Kunstformen mit politischen, moralischen oder ethischen Inhalten wie die Karikatur oder die Allegorie daran, dass wir in Bildern baden können. Mit Film und Video sind dem Bild zudem starke Konkurrenten gewachsen, die – wie es auch in der Ausstellung zu beobachten ist – dazu führten, dass statische Objekte durch Lichteffekte animiert werden. Drei Lichtobjekte von Monica Bonvicini, Andrea Bowers und Elmgreen & Dragset bezeugen das. Beliebt sind zudem T-Shirts nicht nur für die Bewerbung von Marken sondern für die Platzierung von Botschaften, die Jeremy Deller und George Brecht in Umlauf brachten, um ihre Fans als lebende Litfaßsäulen in ihre Werke mit einzubeziehen. Ein handbeschriftetes Kleid von Chris Reinecke erzählt eine kleine Geschichte des Geruchs, der auf diese Weise, ein Stück Couture explizit von seiner Umgebung abhebt und sie dabei zugleich erforscht. In der Ausstellung wird es frei hängend zu einem kinetischen Objekt, das Blicke auf sich zieht und mit benachbarten Objekten wie den Überschriften eines Internetportals, die Ron Terada in Form von Zeitungsschlagzeilen mit Acryl auf Leinwand gemalt hat, einen Dialog beginnt.

Chris Reinecke vor Ron Terada “TL; DR” (too long; didn’t read) in der Ausstellung „Political Affairs“ Kunstverein in Hamburg, Foto: johnicon, (c) 2019 VG Bild-Kunst

In der Nähe macht sich ein Objekt laut bemerkbar, womit es im Sinne von Propaganda wirkt, zumal die Formen auf und unter dem Schallplattentisch an russische Revolutionsarchitektur aus Beton und Glas erinnern, mit der Maruša Sagadin auf ein Hochhaus in Wien anspielt. Das Selbstportrait von Gustave Courbet auf dem Buchumschlag des Idioten von Fjodor Dostojewski paart den revolutionären Künstler des 19. Jahrhunderts mit dem vorrevolutionären russischen Dichter. Von Claire Fontaine um einen auf dem Boden der Ausstellungshalle liegenden Ziegelstein geleimt, stellt es das Buch als Waffe dar, das mit anderen solchen Buchumschlag-Ziegel-Kombinationen erst entdeckt werden muss. In Bezug auf diese Buch- und Wurfobjekte bekommt das Wort aufschlagen dann eine doppelte Bedeutung! Aber wer bückt sich schon? Hier zeigt sich die problematische Vermittlung von Aktion und intellektueller Annäherung, denn revolutionäre Handlungen treten, trotz aller theoretischer Beteuerungen meist entkoppelt auf und eskalieren. Einer der Gründe könnte das Missverständnis sein, eine Revolution würde dem Fortschritt dienen, gegen das schon Walter Benjamin zu bedenken gab, dass der Auslöser von Revolutionen eher der Versuch sein würde, den immer schneller fahrenden Zug der Geschichte per Notbremsung anzuhalten.

Sieht es nicht angesichts der vielfältigen politischen Bewegungen so aus, als würden die Werke der Bildenden Kunst als geronnene Formen der Notbremse näher stehen als Protesten und Straßenkämpfen? Während die Proteste der Schüler, der Gelbwesten in Frankreich, der Frauen gegen Misogynie und der Farbigen gegen Rassismus weltweit Druck auf Regierende machen, entsteht in dieser Ausstellung auch ein Unbehagen an den Beharrungsmomenten, die einer Kunstausstellung gegenüber den anderen Modalitäten von Botschaften z.B. in den Sozialen Medien oder auf Kundgebungen eigen ist. Gut also, dass die Ausstellungsmacherinnen Bonvicini und Bettina Steinbrügge die Eigenschaften der Bildenden Kunst als ihre Qualität herausgestellt haben.

Die Nachprüfbarkeit von Aussagen und Entwicklungen durch Poster, Collagen, Bücher, Wandmalereien, Leinwände und Schilder (holländisch: Gemälde), die besonders die Gattungsspezifik einiger weiterer Ausstellungsobjekte prägen, ist ein starker Trumpf der Kunst gegenüber der Schnelllebigkeit akuter Verhältnisse. Sowohl Art & Language, Jakob Kolding, Barbara Kruger sowie Allen Ruppersberg benutzen die bewährte ästhetische Elemente der Typographie und Reproduktionstechnik von Plakatwänden. Diese behalten ihre Gültigkeit länger als kurzlebige Medienprodukte, weshalb Karo Akpokiere Bildergeschichten in Form eines Buchsatzes zeichnete, Aleksandra Mir Plakate als Handzeichnungen ausführte oder Guy Debord typografische Collagen herstellte, die heute schon bibliophile Klassiker sind. Selbst Leuchtkästen wie der von Sam Durant können noch dieser Kategorie zugeschlagen werden, weil sie Botschaften trotz TV und Internet eine wirksame Fernwirkung geben, die ihre Qualität im dialektischen Sinn gerade dann offenbart, wenn sie durch Medien multipliziert und gesteigert werden.

Sam Durant: Like, Man, I’m Tired of Waiting, Leuchtkasten, 2002, vor der Fensterwestfront mit City-Hochhäusern in der Ausstellung „Political Affairs“ Kunstverein in Hamburg, Foto: johnicon, (c) 2019 VG Bild-Kunst

Durch die zunehmende Anzahl von Demonstrationen erlebt diese Form der Botschaft gerade eine Blüte. Mit allen möglichen Mitteln, Farben und Applikationen gestaltete Kartons zeigen wie schnell und stark im analogen Bereich improvisiert werden kann, wenn es darum geht, eine Botschaft zu plakatieren, die unter den Nägeln brennt. Mir zeigte sich der Durchbruch auf einer der Demonstrationen gegen den G20-Gipfel in Hamburg, wo jemand ein schmales Pappschild mit dem Slogan „G20 BIER holen!“ trug. Hier wurden der Lust am Genuss und an einer dadaistischen Widerständigkeit in knappster Form gehuldigt, indem verlangt wird, die Typografie in Klang umzusetzen. Gegen eine Übermacht hilft doch nur Beweglichkeit sowie Witz und Spaß, um sich nicht erdrücken zu lassen!

Ein künstlerisches Echo auf die poetischen Sprachexperimente des Lettrismus, die die Avantgarden des 20. Jahrhunderts anfeuerte, entdecke ich in dieser Ausstellung auch in der Zusammenhalt stiftenden Begrüßung „HOWDY“ von Adrian Piper (~ „How do you do? Wie geht’s?“, fragt man, wenn man sich für die andere und den anderen interessiert. Howdy klingt aber auch wie Rowdy.) Auf wegweisende Werke der Weltliteratur spielen die Bücher von Daniela Comani an, die bei bekannten Titeln mit winzigen Eingriffen eine typografische Geschlechtsumwandlung der Protagonist*innen vornimmt.

Neuerscheinungen hrsg. von Daniela Comani, 2008, in der Ausstellung „Political Affairs“ Kunstverein in Hamburg, Foto: johnicon, (c) 2019 VG Bild-Kunst

Im Grenzbereich der Genre, Gattungen, Geschlechter und Hautfarben stehen auch weitere literarische Arbeiten von Alice Attie, die einer Reihe von Ornamenten nicht unähnlich, ausgeschnittenen Abbildungen von Flüchtlingsgruppen vorangestellt sind. Mir hat es die kleine Leinwand angetan, die Pope.L mit Holzkohle graffitiert und mit einem blauen Sprühstoß veredelt hat. Seine visuelle Antwort auf den nicht nachlassenden Druck, mit dem sich weiterhin Unterdrückte von ihren Unterdrückern gegeneinander aufstacheln lassen, bleibt bei aller Rätselhaftigkeit und einem resignativen Unterton, verspielt plakativ.

Pope.L: Bitter, Holzkohle und blauer Sprühlack auf Leinwand, 2016, in der Ausstellung „Political Affairs“ Kunstverein in Hamburg, Foto: johnicon, (c) 2019 VG Bild-Kunst

Die vollständige Künstlerliste, Öffnungszeiten (ab 12h!) und weitere Infos finden sich auf der Homepage des Kunstvereins (www.kunstverein.de)

Die Ausstellung läuft noch bis zum 21. Juli 2019.