Viele Werke der documenta 14 werden zum Ende der Ausstellung immer besser: „Die lebende Pyramide” von Agnes Denes blüht und grünt im Septembersonnenlicht, das sie zum Abschied aufleuchten lässt. Obwohl nicht alle Besucher in den Nordstadtpark gepilgert sind, ist Denes eine der Schlüsselfiguren dieser documenta, weil sie Konzept-Kunst mit ökologischen und sozialen Themen verknüpft hat. Aus Ungarn in die USA emigriert, steht sie außerdem für den Emanzipationsprozess einer Geflüchteten.

Agnes Denes, “The Living Pyramid”, 900x900x900 cm, Nordstadtpark, Kassel, 2017, ©johnicon, VG-Bild-Kunst

Humanistische Bildung und indigene Völker

Der Name Athen setzt bei humanistisch gebildeten Kritikern leider nur eine Philosophiemaschine in Gang, die an den sagenhaften heidnischen Stämmen Hellas‘ vorbeifährt, ohne ihre Rituale und Feste zu würdigen. Aby Warburg zog diese in Betracht, um das Fleisch an den verblichenen Knochen der steinernen Überreste der Antike zu ergänzen, damit vorstellbar wird, wie sich die Menschen wohl in den noch erhaltenen Grundrissen der Tempelbezirke und Städte benommen haben könnten. Deshalb beobachtete er die Oraibi beim Schlangentanz und verglich auf seiner Reise nach New Mexico die noch lebendigen archaischen Kulturen mit seinem Wissen über Antike und italienische Renaissance. Die daraus gezogenen Erkenntnisse prägten Warburgs Leitspruch: „Athen, Oraibi, alles Vettern.“ Zum Verständnis der d14 können solche Studien beitragen, die in der Folge von Warburg die Zusammenhänge zwischen visuellen kulturellen Äußerungen und dem Aktionspotential von Körpern untersucht haben. Beides ist in der Vorgeschichte verwurzelt, und das im Körper gespeicherte Bewegungsrepertoire bestimmt bis heute physische Äußerungen und spontanes Handeln. Sehr sinnreich war daher die Entscheidung der Kuratoren, die Bibliothek mit 180 in den letzten zehn Jahren veröffentlichten Büchern über Tanz, Bewegung und Performances, die Annie Vigier & Franck Apertet zusammengestellt haben, im Nordflügel der Torwache unterzubringen, die Ibrahim Mahama mit Jutesäcken und Leder verhüllt hat. Sein „Check Point Sekondi Loco 1901-2030“ ist ein weiteres temporäres Denkmal, aus rohen und gebrauchten Materialien, die dem Transport kolonialer Lebensmittel und Rohstoffe dienen. Inhalt und Oberfläche der Torwache vereinen so die Lebenslinien, die uns mit den Kontinenten, darunter Afrika, immer schon verbunden haben, bilden gleichzeitig auch die Ein- und Ausgangskontrollen ab, die ebenso im Hinblick auf Kleidung, Benehmen und Körperlichkeit gelten.

IbrahimMahama, Check Point Sekondi Loco 1901-2030, 2016 – 2017, 1729 qm Jute und Leder, Torwache, Kassel 2017, ©johnicon, VG-Bild-Kunst

Wenn nach Warburg die gemeinsamen Wurzeln der Kultur körpersprachlich verbreitet werden, dann verfügen alle Menschen über ein solches Potential. Und weil die mit den Vorgaben der Evolution ausgestatteten Körper sich den kulturellen Vorgaben gegenüber oft widerspenstig verhalten, werden sie gezüchtigt, gefoltert, geschändet und ausgebeutet. Die Herrschenden und ihre Vasallen hüllen ihre Körper in die Zwangsjacken des Design, der Uniformen und der Disziplin, um die als bedrohlich empfundene Wildheit einzukapseln. Ersatzweise wird sie in den Körpern der Anderen, der Indigenen, der Aborigines, der Nomaden, der Feinde und der Andersdenkenden verortet. Dafür lässt man sie knechten und massakrieren, währenddessen man eigene Exzesse verbirgt und die Schändung durch Schergen verrichten lässt. Diesen Zusammenhängen geht die documenta 14 mit zahlreichen Exponaten, Sonderveranstaltungen und Performances nach.

‚Unkraut vergeht nicht‘, heißt es

Eingeladen wurden erstmals auch zwei samische Künstler, die einem der letzten nomadischen Völker angehören. Joar Nango drehte auf seiner Fahrt vom Polarkreis nach Athen Material für seine „Documentation of European Everything“, das er in einem kurzen Video zusammengefasst hat. Dieses kann aus dem Laderaum des Kleintransporters angeschaut werden, mit dem er die Fahrt von der Nordspitze Europas an das Mittelmeer unternommen hat. Er ist ein Künstlerkollege von Máret Ánne Sara, die sich mit den Eingriffen der norwegischen Regierung in die Rentierzucht beschäftigt, die die Lebensweise der Samen in Skandinavien bedroht. Das Umherziehen von Menschen und Tierherden, das auf dem Kontinent durch Grenzziehungen, Mauern, Zäune etc. zum Erliegen gebracht worden ist, wird durch Nangos Fahrt belebt. Er definiert das Nomadische als eine Entdeckungsreise neu, die sich von der Zweckmäßigkeit der allgemeinen motorisierten Fortbewegung abgrenzt, um in einen freibeuterischen Modus einer Fahrt ohne Fahrplan von Entdeckung zu Entdeckung zu schalten. Sie führt ihn in die Peripherie, also in unbesiedeltes Ödland mit Müllrecycling und Menschen in ausbeuterischen Arbeitsbedingungen. Schwierigkeiten, geeignete Wege zu finden und die Grenzen zu übertreten, hatte auch Ross Birells aus Schottland, der mit einer Gruppe auf vier Pferden von Athen nach Kassel geritten ist.

Diesen Aspekt des Randständigen hat Louis Weinberger auf die Pflanzenwelt bezogen. Um den Nomaden unter den Pflanzen einen Platz zu bieten, hat er einen Streifen Erde in der Karlsaue freigelegt, damit sich dort Ruderien, also die Unkräuter – die Harten Hunde unter den Pflanzen – zusammenrotten konnten. „Ruderale Gesellschaft“ nennt er sie deshalb. Diese duldet man nicht einmal vor der Tür, weshalb diese Indigenen unter den Pflanzen noch in den Fugen der Gehwegplatten der Dörfer und Vorstädte mit giftigen Chemikalien zerstört werden.

Ein „Lob des Schattens“

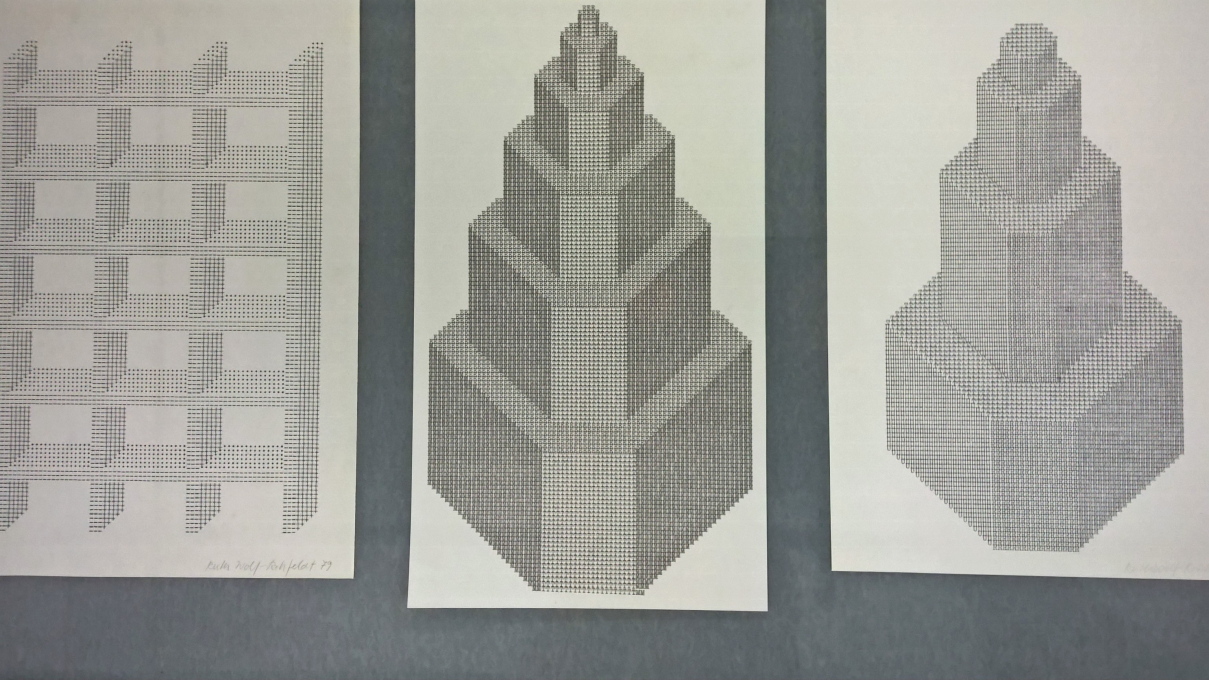

Weil selbst die Nachfolger der Hippies und Rucksacktouristen mit Flugzeugen schnell, kostengünstig und direkt ihre Urlaubsziele erreichen, verschwinden die nomadisierenden Reisen und das Dahinzockeln über Land. Daneben verödet auch die besondere Form der Kommunikation mittels Mail-Art, durch die sich Enthusiasten mittels postalischer Zusendung kleiner Kunstwerke gegenseitig erfreuten. Ein Teil der schönsten Beispiele dieser graphischen Kunst blieb dem Kunstpublikum verborgen, bis die Kuratoren der documenta14 Ruth Wolf-Rehfeldt entdeckten. Sinnigerweise wird ihre Typografie- und Buchstabenkunst in der Neuen Hauptpost ausgestellt, die als „Neue Neue Galerie“ firmiert. Wie meisterhaft Wolf-Rehfeldt ihre Kunst beherrscht, die sie aus Visueller Poesie entwickelte, lässt sich an den räumlich dargestellten Körpern ablesen, die sie mit zehntausenden fehlerfreien Anschlägen aufs Papier gebracht hat.

Zu den Entdeckungen, die dem Namen und der ursprünglichen Intention der documenta-Ausstellungen gerecht wird, nämlich die durch Kriege und Katastrophen gerissenen Lücken durch Dokumentieren zu schließen, gehört auch die 1922 in Wien geborene Elisabeth Wild, die mit ungebrochener Schaffenskraft farbige Papiere ausschneidet und diese noch letztes Jahr zu 40 in der Neuen Galerie ausgestellten Collagen verdichtet hat, die ihresgleichen suchen. Durch Unterdrückung, Vertreibung und Modernisierung blieben nach der Wende auch zahlreiche Künstler und Künstlerinnen außerhalb der Scheinwerfer, die die Kunstwelt absuchen. Die d14 bringt die Werke von Erna Rosenstein, Wladyslaw Strzeminski, Maria Lai u.a. ans Licht und kann die oft fragilen Arbeiten aus empfindlichen Farben und Malmitteln auf säurehaltigen Papieren aus konservatorischen Gründen doch nur in schwach ausgeleuchteten Kabinetten ausstellen. Dabei bringt gerade das gedimmte Licht einen wichtigen Aspekt der Ausstellung hervor, der unter Kritikern unbeachtet geblieben ist. Das Dogma des grell beleuchteten White Cube hat das schwache Licht obsolet gemacht. Schatten sind unpopulär, obwohl „Lob des Schattens“ von Tanizaki Juni‘chiro in den Bibliotheken vieler Kunstfreunde zu finden ist. Dort dämmert die Einsicht, dass wenig Licht auch Kennzeichen von Spiritualität ist. Die Kirchenspaltungen haben diesen Aspekt der Religion aus dem Zentrum nach Osten abgedrängt. Und nach der Eroberung von Byzanz hat sich diese kontemplative weltabgewandte Form der Orthodoxie besonders in Griechenland und auf dem Balkan gehalten. Um die Zustände in Europa besser zu verstehen, könnte dieser an den Rand gedrängte Teil der Kulturgeschichte Europas bedeutsam sein. Wo finden die Reste von Spiritualität in einem wirtschaftlich und wissenschaftlich hyperaktiven Europa ihren Platz? Wie sich in Kassel zeigt, bleiben in der Kunst und im Ausstellungswesen Reste dieser Traditionen erhalten.