Linsentrübung

Sturmtief „Herwart“ stoppte fast alle Züge im Hauptbahnhof, so dass ich meine Schritte in die eigene Stadt lenkte und dem Kunstverein in Hamburg einen Besuch abstattete. (Auch wochentags erst ab 12 Uhr geöffnet!) So bekam ich Fotos von Wolfgang Tillmans im Dämmerlicht zu sehen. Auch wenn die Steigerung der ästhetischen Wirkung von Fotos durch Hollywood-Nacht-Folie auf den Scheiben bezweifelt werden muss, brachte sie immerhin die Ondulation der Wellen an einem Sandstrand gut zur Geltung, weil das Video sich zum einen hell leuchtend abhob und zum anderen – als Hochformat projiziert – die Bewegungen des Motivs durch die ungewöhnliche Perspektive eindringlich verstärkte. Eine Sensation, die für Erkenntnisverweigerer wie mich geschaffen war, denn die bereitgestellten Flachvitrinen erweiterten meine Wahrnehmungsmöglichkeiten nicht. Wo sollte „Die Greifbarkeit von Zeit“, wie es in einem Twitter-Post des Kunstvereins hieß, entdeckt werden können? Sie sei „das Anliegen der Aluminiumtische …“, hieß es; doch die Kiesel, Briefmarken und sonstiges Sammelsurium blieben unter den Glasabdeckungen außer Reichweite. Die Veranstalter, so scheint es, hatten ihren Spaß beim Aufbau der Ausstellung oder vielleicht auch im Sommer am Strand, doch bleibt es ein Rätsel, warum sich Profis nicht vorstellen können, dass Ausstellungsbesucher, die die Umstände in eine Ausstellung gespült hat, ihre Spiele mit der Zeit nicht nachvollziehen können. So kann es gehen in Institutionen des Sehens, deren Personal möglicherweise an Linsentrübung leidet, weil es im Taumel des 200-jährigen Jubiläums des Kunstvereins in Hamburg geblendet worden ist. Um keinen falschen Eindruck über die Wahrnehmungsmöglichkeiten in der Ausstellung zu wecken, blieben die vom Kunstverein angebotenen Pressefotos ungenutzt.

Hat Materie ein Schamgefühl?

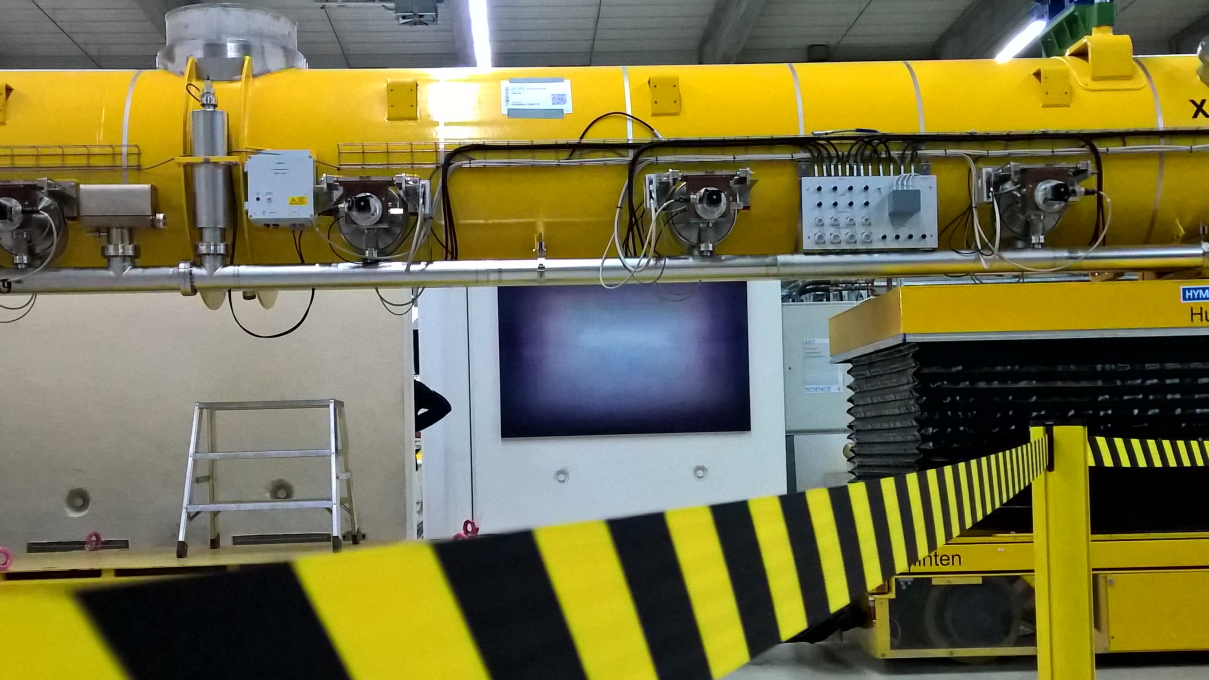

Schauplatzwechsel: Die 15 KünstlerInnen, die in den Einrichtungen des Deutschen Elektronen Synchrotrons (DESY) in Hamburg-Bahrenfeld ausstellen, haben sich aus den gespurten Pfaden des Kunstbetriebs in eines der aufregendsten Felder der Grundlagenforschung gewagt. Sie wollten dicke Bretter bohren und haben auf Initiative der Künstlerin Tanja Hehmann und des Physikers Christian Schwanenberger auf dem riesigen Gelände und in den gigantischen Fertigungshallen nach Plätzen gesucht, an denen ihre Arbeiten mit den Maschinen, mit denen die Experimente hergestellt und ausgewertet werden, in Dialog treten. Hier einen Platz für Kunstwerke zu suchen, ist ein Wagnis, denn in den Experimentieranlagen aus kilometerlangen Tunneln und mit wohnblockgroßen Anlagen, in denen ausgewertet und geforscht wird, treffen sowieso schon Extreme aufeinander. In Rohren, die bis zum absoluten Nullpunkt gekühlt werden, beschleunigen die stärksten Magnetfelder Materiebestandteile auf annähernd Lichtgeschwindigkeit, um die Spuren ihres Zerfalls zu messen oder für Experimente zu nutzen. Das Kleinste tritt sozusagen mit dem Gigantischen in Beziehung und kann auch als eine Metapher für die Begegnung von Kunst und Grundlagenforschung dienen. Die Veranstaltungen des Dark Matter Days und der Nacht des Wissens (4. Nov.) werden zum Anlass genommen, um das Abenteuer dieser Begegnung einer großen Öffentlichkeit darzubieten. Beide Seiten haben ihre Mühe damit, das Unsichtbare sichtbar zu machen, ihre Vermutungen und Verfahren zu erklären und die Ergebnisse von Prozessen, die im Verborgenen stattfinden, nachvollziehbar darzustellen, sofern nicht schon beeindruckende Größe die Besucher zum Schweigen bringt.

Julia Münstermann: Electric Shadow, 2017 in der Beschleuniger-Testhalle am DESY Hamburg, Foto: johnicon @VG Bild-Kunst

Aufwand und Ertrag

Hier zeigt sich wie ungleich die Mittel zur Gewinnung von Erkenntnissen verteilt sind und welcher Aufwand welchem Ertrag gegenüber steht. Solche Einwände kennen Künstler und Forscher gleichermaßen. Dennoch ist es zu einfach, die Gemeinsamkeiten zwischen Grundlagenforschern und Künstlern darin zu sehen, dass beide Seiten etwas suchen würden, dass sie nicht kennen, also ergebnisoffen experimentieren. Das kann bestenfalls als erste These dienen, denn kaum etwas ist materiell gesehen asymmetrischer wie ein Forschungsvorhaben, das Milliarden von Euros benötigt und für das Wissenschaftler, Ingenieure, Industrieunternehmen und Handwerker Maschinen-Prototypen entwickeln und realisieren, auf der einen Seite und auf der anderen die oft individuelle künstlerischen Praxis in Ateliers, für deren Miete Jobs angenommen werden müssen. Allerdings – und das muss man festhalten – wurden auch die Grundlagen der Kernphysik z.B. in der Küche von Marie Curie gewonnen. Vielleicht stehen ja die Arbeiten mancher Künstler heute dort, wo die Kernphysik vor einem Jahrhundert stand, als man noch mit geringen Ressourcen in zeitraubender Kleinarbeit grundlegende Erkenntnisse gewinnen konnte.

15% zu 85%

Am Ende muss offen bleiben, ob sich Bilder, Objekte oder Installationen, die sich unter den Bedingungen der Produktion und den Möglichkeiten des Materials ständig verändern, strukturelle Ähnlichkeiten mit einem Forschungsprojekt haben, das zwar ergebnisoffen ist, aber die Möglichkeit des Scheiterns einkalkulieren muss? Möglicherweise kommt es gerade auf den kaum zu fassenden Zustand des Fließens an, der auch eine Herausforderung der Teilchenforschung ist, denn es ist so eigenartig wie eigentümlich, dass sich Teilchen unter Beobachtung anders verhalten als unbeobachtet. Man hat es immerhin errechnet, aber wer weiß, was es damit auf sich hat? Dreht sich die Dunkle Materie einfach weg, wenn man sie sucht? So etwas Verrücktes annehmen könnten nur Künstler, denkt man, doch müssen auch Wissenschaftler zu Allem entschlossen sein, um neue Wege zu gehen. Es scheint, dass wir aktuell an einem Scheideweg stehen, an dem allein die Menge der Mittel und die Größe der Apparaturen nicht mehr ausreichende Voraussetzungen sind, um Zufallstreffer zu erzielen. Wie kann es sein, dass offensichtlich 85% der Materie im Weltraum den menschlichen Sinnen und Maschinen entgeht? Da die Gesetze der Physik mit den als Materie nachweisbaren 15% der Stofflichkeit des Weltalls nicht aufrecht erhalten werden können, muss die fehlende Materie nachgewiesen werden, oder alle Grundlagen der Physik müssen überprüft werden. Aufgrund der vielen Fragen, die zur Zeit nicht beantwortet werden können, ist es ein gutes Zeichen, dass Physiker und Künstler zusammenfinden, um schließlich auch die Grundlagen des Denkens und der Anschauung zu überprüfen. Letzteres – also die Wahrnehmung – ist ein Problem der Ästhetik, womit wir ein wirklich interdisziplinäres Projekt vor uns haben.

Jan Köchermann: Frassek Space Collector, Objekt, verschiedene Materialien 2017 @desy #artmeetsscience Foto: johnicon @ VG Bild-Kunst 2017

Kommen wir nach diesem Ausflug noch einmal zur Ausstellung von Wolfgang Tillmans zurück. Nach der Begegnung mit Dunkler Materie ist es vielleicht erhellend, die Möglichkeit zu erwägen, dass ein Künstler seine Bilder den Blicken entzieht, um das Offensichtliche zu verbergen. Möglich ist auch, dass er sich dafür schämt und sie ins Halbdunkel hängt, damit sie mehr Intimität haben. Doch muss man fragen, warum ein etablierter und vielfach ausgezeichneter Fotokünstler immer wieder auf Objekte zurückgreift? Warum ist es so reizvoll die flachen Exponate mit der Haptik und Dreidimensionalität von Objekten zu konfrontieren, obwohl jeder weiß, dass ein Abbild nicht das Original sein kann? Im Kunstverein sind es Steine, die verkleinerte Varianten von Gebirgen, also mithin der Erdgeschichte, sind und Briefmarken, die u. a. Miniaturen von Landschaften, Städten und historischen Gegebenheiten darstellen. Vielleicht ist es das, was die Autoren des Kunstvereins mit „Zeit“ meinen. Ein anderes Modell bietet Jan Köchermann an. Er hat den Frassek Space Collector auf einem Fahrzeug installiert, um Materie zu sammeln und zu messen. Der Künstler erzählt die Geschichte von Frassek, einem Naturforscher, der in der DDR mit seinen Experimenten den Argwohn erweckt habe, Esoteriker zu sein. Unter den heutigen Bedingungen, also der Unsicherheit über die Existenz von Dunkler Materie, bekommen solche Experimente am Rande der Scharlatanerie neue Aktualität; denn was wäre, wenn sich der enorme technologische und fiskalische Aufwand für die Suche nach Dunkler Materie als Flop erweist oder Frassek gar nicht existiert hätte?

Art Meets Science, Notkestraße 85 ist noch bis zum 9. 11. geöffnet. Dokumentation, weitere Texte, Pressespiegel und Hinweise auf der Homepage: www.desy.de/artmeetsscience

Wolfgang Tillmans: Zwischen 1943 und 1973 lagen 30 Jahre. 30 Jahre nach 1973 war das Jahr 2003, Klosterwall 23 ist noch bis zum 12. 11. geöffnet.

www.kunstverein.de